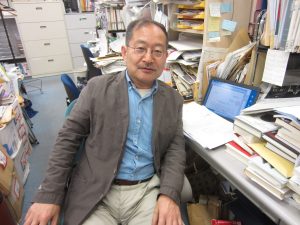

朝日新聞社にて。こんな机で働いていた(2014年3月)。

往時のマカロニウエスタンの映画「夕陽のガンマン」は、クリント・イーストウッドが夕陽を背にガンをぶっぱなしたが、がん患者は夕陽に向かえば静かに合掌する。 入院中、毎朝きまって、病院の廊下の大窓から、日の出を拝んでいるおばあさんがいた。この気持ちは、じつによく分かった。なにか大いなるものに身を寄せたい、預けたいという心情である。川柳は、この情景をモチーフにつくった――。

なにしろ痛くもかゆくもない

うがい後に少量の血がまじるのに気が付いたのは、2015年12月ころだった。朝、顔を洗ってうがいするたび、薄い赤が気になった。念のため、駅前の耳鼻科に行くことにした。その1年ほど前に、喉頭がんを患って亡くなったロックシンガー忌野清志郎についての記事を書いたばかりだったため、ノドが心配だった。

わたしは当時、朝日新聞社のシニア記者(64歳)で、主に夏目漱石、近代文学、昭和史等の記事を取材・執筆し、数年前からライフワークともいうべき『漱石と鉄道』という著作も執筆中だった。ほかに新聞の投稿川柳の選者や大学の非常勤講師も務めていた。

ベテランの女性の耳鼻科医は、のどをのぞき、鼻からファイバースコープを入れる。「なにかの炎症でしょうか、しばらく様子を見ましょう」ということになった。気になっていたノドは、とくに問題なしというのでほっとした。鼻の奥に異状があるとは、考えてもいなかった。その後、2、3回通院したが、特段の所見はないようだった。

年があけてすぐ、脳ドックに行った。数年前から片頭痛に悩んでいたからだった。結果は年相応の脳委縮はあるが、血栓などはみられないという診断。こちらも一安心。でもじゃあなぜ頭痛がするのだろうか。

微量の鼻出血は続いていたが、なにしろ痛くもかゆくもないので、いつも通り仕事をこなしていた。だが、やはり気になったので2月の終わり、会社帰りに銀座の耳鼻科で改めて診てもらった。

こちらも女性の医師。やはりファイバーを入れて観察、「どうもよくわからないが、鼻の奥、副鼻腔のあたりにポリープのようなものがあります、ここで一部を採取して検査機関に送りますか、大きな病院に紹介状を書きましょうか」と。

翌月に、アメリカに赴任中の娘を訪ねる予定があったので、家に近い武蔵野赤十字病院(東京都武蔵野市)に紹介状を書いてもらうことにした。でも、日赤に行くのは帰国後にしよう。そう慌てることもあるまい。

『漱石と鉄道』の取材で訪れた福岡県京都(みやこ)郡みやこ町の東犀川三四郎駅で(2015年5月)。

発見が遅れがちで、治療が困難

アメリカではほとんど忘れていた。帰国後の4月20日、紹介状を持って武蔵野赤十字病院へ。この病院は家から車で15分ほどにある地域の拠点病院で、数年前、尿管結石の発作の時、救急車で運ばれたこともあり、なじみがある。

耳鼻咽喉科の若い医師はやはりファイバースコープを鼻の奥に入れて、ポリープがありますね、生検に出しましょう、結果は連休明けに、とテキパキ。信頼できそうだ。5月の連休は、執筆中の『漱石と鉄道』の続きやジョギングをして過ごし、明けて6日午前、自転車を漕いで日赤に行った。

先生は開口一番、「よくないものが見つかりました、がんです。治療は手術、抗がん剤、放射線があり、もちろん入院しなければいけません。進行具合を知るためすぐにCTをとる必要があります」。その場で中野のメディカルセンターにCT撮影の手続きをしてくれた。

がん宣告には、やはり驚いた。頭は真っ白にならなかったが、やっかいなことになった、当面の仕事をどうするか、というのがまず頭に浮かんだ。記者業務のほかにいろいろ仕事をやっており、長く休むとなると、各方面に迷惑がかかる。

診察室を出て1階に降り、会計をすます。なんだかいつもと違う風景に見える。まず妻にケータイで連絡。一息ついて、数日後の熊本出張の取り消し電話をかける。

がんは以前と違って治る病気だから、あわてるな、と自分に言い聞かせた。義兄も数年前、胃がんの手術をしたが、今や元通りに大酒を飲んでいるじゃないか。

帰りの自転車は、ゆっくり走った。ここで事故でも起こしたら、それこそみっともない。帰宅後、家にあった医学書をみると、鼻のがんは発見が遅れがちで、治療が困難、とあり、落ち込んだ。

患者会「Nicotto」と出会う

激動の日々が始まった。病気がすべてに優先した。翌5月7日午前、中野のメディカルセンターでCTを撮り、そのまま出社し、デスク(新聞制作の現場責任者)に事情を話し、当面の仕事のキャンセルを告げる。

大学の同級生で日本対がん協会の役員も経験した友人に連絡を取り、すぐに会ってセカンドオピニオンなどのアドバイスをもらう。がんに詳しいこの友人も、「鼻のがんはあまり聞いたことがない、診てもらう先生も知らない」と言う。

友人に首から上のがんの総称である頭頸部がんの患者の会Nicotto(ニコット)を紹介してもらい、数日後、会の中心メンバーのムーラン(福智木蘭)さんに会う。

ムーランさん。この笑顔に私も救われた。

20年前に、極めて珍しい鼻の奥のがん(鼻中隔がん)の手術を経験、社会復帰後、精力的に患者会に取り組んでいるという。若いころは歌手もしていたという、エネルギッシュで底抜けに明るい人で、話をしていてこちらの気分も軽くなった。ムーランさんとNicottoとはその後も付き合いが続き、励ましを受けている。

武蔵野日赤から、「CT検査の結果がでたので明日にでも来てほしい」と電話があった。受診予約日は数日後だ。イヤな予感がした。はたしてよくない知らせだった。先生によると、鼻の奥の副鼻腔にできた進行したがんで、CTの画像には、広がったがんがみえる。

期待した早期がんではなかったので落胆する。明日再び、より精細なMRIを撮るよう指示され、さらにここの病院では手に負えないので、先生の出身母体であり、頭頸部がんのスペシャリストがいる東京医科歯科大学医学部附属病院を紹介してもらう。すぐに予約を取り、明後日受診することに。

この一連の作業を迅速にできたことは、不幸中の幸いだった。まず画像診断がスピーディーに進んだこと。そして何よりも、こうしたがんの専門医がいる病院にすぐにつながったことが大きかった。

後で知ったことだが、この病気は発症例が1年間に7例程度という希少がんで、がん専門の大病院でも専門家は少ないという。歯科もある東京医科歯科大学医学部附属病院は、首から上の頭頸部がんでは国内トップクラスの病院で、その病院と武蔵野日赤は提携しており、人材の交流がある。ありがたい偶然だった。

再び中野のメディカルセンターでMRI を撮る。ちょうどそのころ、中野に本社があるキリンビールでビールの取材をしていた。

重い気持ちで、何度か中野駅北口の改札を通った。まっすぐ行けばメディカルセンター、左に折れればキリンビール。このビールの取材・記事執筆が、事実上、新聞社での最後の仕事になった。

神田明神参りが始まる

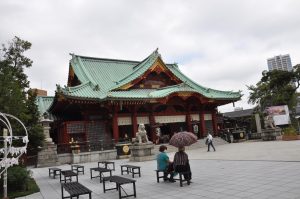

お世話になった神田明神。

5月13日、東京・お茶の水の東京医科歯科大学医学部附属病院頭頸部外科・朝蔭孝宏教授に受診。朝蔭先生はこの分野の第一人者だ。画像を見ながら先生はこう告げる。

がんは前頭洞がんで、副鼻腔周辺にかなり広がっており、脳に一部浸潤があるようだ。左の眼球もぎりぎりのところ。進行がんでありステージでいえば4。だが手術は可能だ。手術は頭頸外科のほか脳神経外科、形成外科も参加し、朝から始めて終わるのは日付が変わるころだろう。手術によって嗅覚は失われる。

ステージ4といえば絶望的に聞こえる。他人事みたいだ。あっけにとられて思わず、「この病気は治るのですか」と子どものような質問をしてしまった。

先生は「治るという定義は難しいが」と述べたうえで「このままだったら5年生存率50%、手術でがんを取り切れば80%」。えらいことになった。日赤のがん告知時より衝撃が大きかった。

振り返ると同行した妻がいつになく深刻な表情で、なにか質問していたが、内容は覚えていない。

後日調べたところでは、前頭洞がんとは、頭頸部がんのひとつで、頭頸部がんは、鼻・副鼻腔、口腔、(上、中、下)咽頭、喉頭、大唾液腺のがんなどの総称。前頭洞がんは、副鼻腔近く、左右の眼球の間の奥にある空洞(前頭洞)にできるがんという。

手術は6月29日と決まった。ひと月以上先だが、各科の先生の都合がつき、手術室が空いているのはこの日が最短という。手術の前に1週間ほど抗がん剤の入院が必要といわれた。できるだけがんを小さくしておくのだ。

診察を終えて病院近くの神田明神に行き、手術成功、病気快癒を祈願する。以後、入退院の節目ごとに神田明神にお参りに行くことになる。

牧村 健一郎

1951年、神奈川県生まれ。家は松竹大船撮影所の目の前で、1歳のころ、赤ん坊役で杉村春子らと“共演”した。早稲田大学卒業後、朝日新聞社入社、学芸部などに在籍。著書に『新聞記者 夏目漱石』(平凡社新書)、『旅する漱石先生』(小学館)、『漱石と鉄道』(朝日選書)、『評伝 獅子文六 二つの昭和』(ちくま文庫)などがある。退職後はチェロを習い、現在はバッハの無伴奏チェロ組曲第一番プレリュードを特訓中。

長期休みの不安をどう解消する?

長期休みの不安をどう解消する? 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」 第89回 トラウマの記憶 〜腸閉塞事件の1年後〜/木口マリの「がんのココロ」

第89回 トラウマの記憶 〜腸閉塞事件の1年後〜/木口マリの「がんのココロ」