リハビリ室には世間話がある

手術を終えて10日後の7月11日は私の誕生日、65歳になった。いよいよ年金が支給される高齢者だ。あまりうれしくない。入院ベッドの上でこの日を迎えるとは思ってもいなかった。 午前、病室に先生が来てまぶたのすぐ上の糸を抜いた。手術で切開した部分は縫合されていたが、その糸をピンセット状の器具で除去するのだ。長い30分、息をつめて耐えた。さんざんな誕生日である。

病室から見えた東京スカイツリー。退院したら行こうと思っていたが……(2018年3月)。

手術直後は数日、まったく動けなかった。頭を動かすのは厳禁で、しっかりベッドに拘束される。微動だにできない。 これは苦しかった。半覚半醒、昼も夜もない。夢の断片が脳裏をかすめる。不気味なのが多かった。今覚えているシーンは、深い水の中、魚か潜水艦になって進んでゆくと、ごつごつした岩壁に近づく。近寄るとごつごつは人の顔に変わり、岩はみんな人面だった。これはどこかで見た五百羅漢の残影かもしれない。

拘束が解けるとリハビリだ。わずか2週間ほどの寝たきりでも筋肉は落ちて、歩けなくなるのには驚いた。体の各所が痛い。毎日リハビリ室に車いすで通う。 いかつい作業療法士に身体をぐいぐい押されてリハビリも楽じゃないが、リハビリ室は雰囲気が違った。病室の重苦しい空気とは異なるのだ。ここでは世間話がある。ひそひそではない、地声が聞こえる。日常生活へ復帰という、前途に希望があるからだろうか。 車いすから歩行器に進み、階段もどうやら上れるようになって、退院した。

40年の記者生活に別れを告げる

自宅にもどって最もうっとうしかったのは、目の具合が普通ではないことだ。まぶたが腫れて目がよく開けられない。モノが二重に見える(複視)。わずかでも風があたると、左目はヒリヒリする。つねに涙があふれ、ティッシュが手放せない。 やっかいな複視は、手術により眼球の方向が微妙にずれたかららしい。先生によると、複視は半年、一年もすると元に戻ることが多いというので、期待した(結果的には、元に戻らなかった)。 新聞は大見出しくらいしか読めない。長年新聞記者をやって新聞を毎日熟読するのが癖になっていたので、新聞が読めないのはつらかった。もっとも半月もするとそれに慣れてしまい、新聞はなくても生きていけるや、と感じたりした。40年の記者生活は何だったのか!

夏目漱石関連の仕事があり、延長が決まっていた朝日新聞社のシニア記者生活も、がんになったことで65歳で定年となった。抗がん剤入院の合間に、私物撤収のために会社に行った。 人の少ない土曜日の昼過ぎを選んだが、駅の下り階段は手すりを頼り、元気な若者とは距離を置いた。年配者の気持ちが分かった気がした。 職場に着くと、ため息がでた。机周りには山積みの資料や本。どんどん捨て、自宅に10数箱の段ボール箱を送ったが、一日では終わらなかった。

自分の直感を信じたい

術後の抗がん剤の入院は3回の予定だった。1回につき1週間入院する。2回目の入院時の血液検査で、腎臓の数値(クレアチニン、尿素窒素)があまりよくないことが分かった。抗がん剤投与の適応のぎりぎりらしかった。3回目はどうしますか、と聞かれた。専門家も判断が難しいようだ。

更なる抗がん剤投与に明らかな効果があるか不明で、2回で中止する人も多いというし、薬のために将来、腎臓の人工透析なんて受けたくない。 すでに術前含め3回抗がん剤治療を受けている。西洋医学は信頼しているが、化学療法は抑制的でありたい。やめることにした。治療は医師を信用し任せるが、患者も参加するべきだ。専門知識はない。思い込みは禁物だ。よりどころは直観だ。自分の直観を信じたい。直観はわりと当たるのだ。

今振り返ると、当時はもっと不安は大きかったと思う。体力、気力とも自信をなくしていた。「希望、期待、気力」の3つの「き」を胸におさめて、難局を乗り切らねば、と自問自答していた。

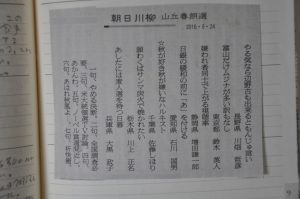

麦人選を待つ句が載った朝日川柳欄。選評の「祈快癒」がうれしい(2016年9月)。

会社は退職したが、朝日川柳の選者としての仕事はフリーでも可能なので、病気が癒えれば復帰するつもりだった。だが、つねに新聞やテレビに接し、街を歩いて世間を観察しなければ、時事川柳は選べない。当面は無理だった。 日暮麦人というのが選者としてのペンネームだ。ヒグラシが鳴く夏の終わりに考えた名だが、日が暮れるころ、麦の酒(ビールのこと)を飲む、という含意も込めた。朝日川柳欄に「麦人氏は病気療養中」という短い告知が出ると、こんな川柳が同欄に載った。

病室の重い空気に屁一発

放射線治療が始まった。目に見えるがんは取り切ったが、顕微鏡レベルのがんはまだ存在するかもしれず、放射線を患部に照射して再発を防ぐのだ。 手術、抗がん剤とならび、放射線はがん治療の有力な手段だが、味覚障害、白内障、皮膚炎などの副作用があるという。医療行為ではあるが被ばくには違いない。 こちらも思案のしどころだった。経験者らに意見を聞いたうえ、副作用の危惧よりもがん再発のリスクを下げるのが最重要と判断し、受けることにした。 トータル60グレイという線量を30回に分けて、患部にピンポイントで照射する。顔を固定し、照射ポイントを正確に定めるために、照射部(両眉の間、おでこの下あたり)をくりぬいた特注のマスクをつける。 少しでもずれて脳や眼球に当たれば、重大な障害が生じる。近年は照射角度や部位をコンピューターで正確精密に測れるようになったという。

検査室で横になると、技師が棚のところからマスクを取り出して、顔にかぶせてくれる。もし他人のと取り違ったらと、とひやひやした。むろん、毎回しっかり名前の確認をするのだが。治療が終わればマスクは不要になる。要りますかと聞かれたが、デスマスクみたいなので遠慮した。今思えば、記念にもらってくればよかった。 15分ほどの照射のため、2か月間、1日おきにJR中央線で片道40分かけてお茶の水まで通った。憂鬱な日々だった。体調もいまひとつ。車内ではシルバーシートを探した。 病院の検査室の前では、みんなむっつりとして座っている。そんなとき、女性看護師が「素敵なジャケットですね」と声をかけてくれた。そのころはいつも、アウトドア用のライトブルーのゴアテックスの上着を着ていた。病院でアウトドア服は珍しかったのだろうが、気が晴れない日々、看護師のさりげない一言は、なぜかとても嬉しかった。 幸い、副作用は現れなかった。照射部は皮膚炎になりがち、と聞いたので、妻の薦めでフノリ(海藻の一種)を浸した布を毎日、患部に貼った。免疫力を高めるというので、顆粒のフノリも毎日飲んだ。いずれも値段も安く、海藻なら自然そのものの由来だ。効果があったのか、皮膚が赤くなることはなかった。

そのころの自作川柳だ。初句は入院中、気合を入れるため。2、3句は診察室の前。みんな不安そうに、無言で順番を待っている。とっくに予約時間はすぎているのに。重要な検査の結果を聞く時はとくに緊張する。最悪を想定し、何を言われても動じぬように……。

草津と軽井沢を結んでいた草軽電気鉄道(1962年廃線)草津温泉駅の碑の前で。術後4か月半で訪れた。

草津と軽井沢を結んでいた草軽電気鉄道(1962年廃線)草津温泉駅の碑の前で。術後4か月半で訪れた。

上野に第九を聴きに行く

放射線治療が終わってしばらくした秋の終わりだった。半年前に「お互い、頑張ろう」と握手して別れた、がんに罹った同僚の訃報が届いた。夏に転移がわかり、急速に衰弱し、最期はホスピスで迎えたという。 何とも言えぬ気持ちだった。私より5、6歳年下、サブカルチャーに強く、文章も巧みで、管理職を終え、これから記者として収穫期を迎えるときだった。夏目漱石の句を思い出した。

胃病持ちの漱石は、静養先の伊豆・修善寺で大吐血した。生死をさまよったものの、生還し、東京の胃腸病院へ再入院した。 そこで初めて、なにかと漱石の身を案じてくれたこの病院の院長が、大吐血の前後に東京で亡くなったことを知らされた。回復しつつある漱石は、院長の訃報を聞き、思いに沈んだ。自分はたまたま生き残り、院長は逝ってしまった。雁の列が空をゆく。巣に帰るのだろうか。

年末が近づいた。今年はベートーベンの第九を聴きに行こうと思った。若いころは、年中行事になった年末の第九の風潮を、紅白歌合戦じゃあるまいし、と冷ややかに見ていた。それが年を重ねるに従い、年の瀬に第九を聴いて、今年もいろんなことがあったな、と回顧するのも悪くないと思い始めた。

牧村 健一郎

1951年、神奈川県生まれ。家は松竹大船撮影所の目の前で、1歳のころ、赤ん坊役で杉村春子らと“共演”した。早稲田大学卒業後、朝日新聞社入社、学芸部などに在籍。著書に『新聞記者 夏目漱石』(平凡社新書)、『旅する漱石先生』(小学館)、『漱石と鉄道』(朝日選書)、『評伝 獅子文六 二つの昭和』(ちくま文庫)などがある。退職後はチェロを習い、現在はバッハの無伴奏チェロ組曲第一番プレリュードを特訓中。

第91回 年のはじめに、帯状疱疹になった話/木口マリの「がんのココロ」

第91回 年のはじめに、帯状疱疹になった話/木口マリの「がんのココロ」 【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」

【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」 WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ

WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐

クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐