「がんと診断された」「余命宣告を受けた」。人からこのように言われたら、私たちはどうすればよいのだろうか。力になりたいと思いながらも、戸惑ってしまう。

そんな難しい局面に立ち、がん患者とその家族のこころを支え続けている医師がいる。国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科科長・清水研先生だ。あるがん患者は、清水先生の講演会でこう話した。「清水先生は、患者と一緒に迷子になってくれる。絶望を希望に変えてくれた」。がん患者の人生に希望をもたらす精神腫瘍科とは、どのような医療なのか。

(文=日本対がん協会・高須由紀子)

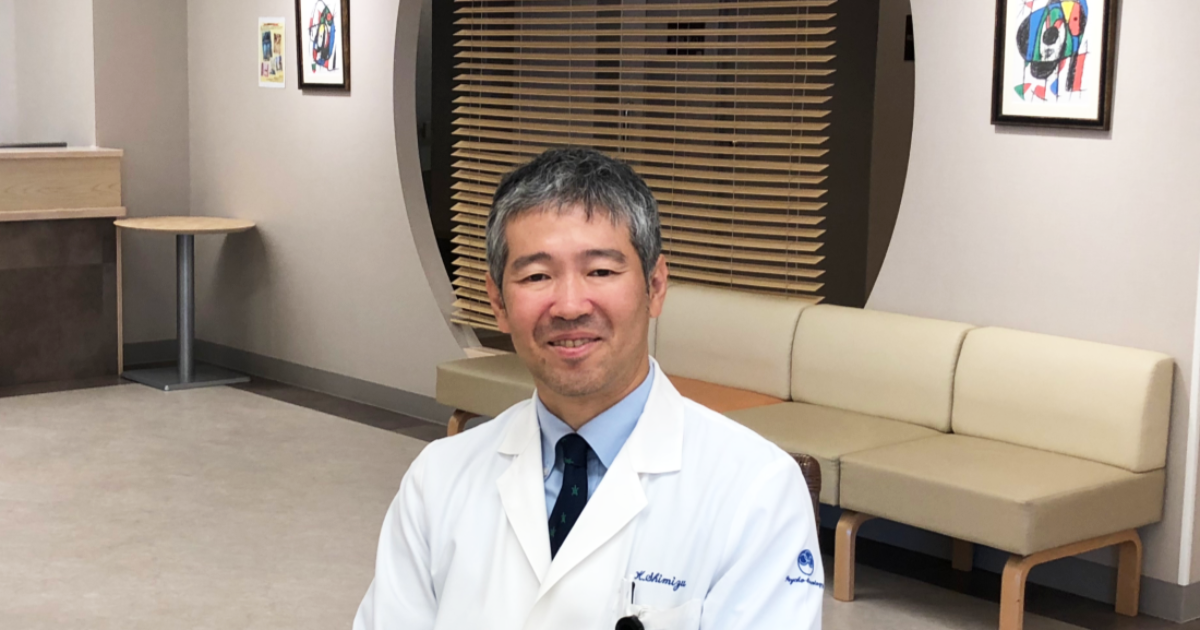

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科科長・清水研先生

国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科科長・清水研先生こころが開かれた診察室

東京・築地の国立がん研究センター中央病院の精神腫瘍科診察室は、高層階の患者サポート研究開発センターにある。窓からの見晴らしはよく、旧築地市場の向こうに東京湾が大きく広がり、室内もゆったりしている。荒井保明前院長の取り計らいで、壁にはシャガールの絵が掛けられ、待合室でも患者が寛げるよう配慮されている。清水先生はここで15年以上に渡り、3000人以上の患者を診察してきた。

精神腫瘍科とは、がん患者とその家族を対象とした、こころのケアを専門に行う科である。英語では、サイコ(心理・精神)とオンコロジー(腫瘍学)を合わせ、サイコオンコロジー。がんに関する知識と、がん患者とその家族のこころの問題に通じた精神科医・心療内科医(=精神腫瘍医)が診察に当たる。主治医と連携を取りながら治療内容と病態を把握し、がん患者とその家族が抱きやすい不安を理解した上で、カウンセリングや精神療法を行う。初診の患者には若手の心理士や医師による予診が行われ、来院の理由、簡単な生活状況、家族背景、病気の経過など、じっくりと時間をかけて丁寧にヒアリングする。

清水先生は初対面の患者には、「はじめまして」と名乗り、穏やかな口調で「まず、予診の情報は共有していますが、あらためて今日はどういう事情でいらっしゃったか確認させてください」と話しかける。患者が安心できるよう、表情、仕草、声のトーンまで気を配る。

もう1つ、患者と対話をするときに大切にしていることがある。それは患者に「こころを開く」こと。 「専門家として自分がこの問題を解決してやろうとか、自分自身が役に立ちたいといった、自分本位なこころの動きではなく、患者のために何ができるのかを考え、それに対して素直に行動し、言葉を発することです」と清水先生は言う。

聴き手のこころの姿勢が整うと、患者のこころの安全は確保されて、本音で語りだせる。

笑顔の裏側にあった寂しさ

60代の女性患者Aさん。かなり進行が進んだ子宮がんだった。快活で社交的な人であったが、がんの進行にともない元気に振る舞えなくなり、ひきこもるようになった。家族にもつらさを見せられず、明るい自分でいようとしていたが、理想と現実の間で苦しんでいた。「家族に心配をかけたら悪いから」と話すAさんが、なぜそこまで無理をしているのか、清水先生は気掛かりだった。そこで、3回目の面談でこう切り出した。「Aさんが周りに気を遣うのには何か理由があるのですか。いつからそんなに我慢をするようになったのですか」

Aさんはしばらく考えた後、ずっとこころの奥底にしまい込んでいた胸の内を吐露した。「幼い頃に両親を亡くし、叔父夫婦に引き取られて東京に来たんです。やはり両親と親戚では違うから、心配をかけてはいけない、明るく元気にしなければいけない、笑っていないと幸せが消えてしまうと思っていました」

Aさんはそう話すと、突然ワッと泣き出した。

清水先生はAさんの話を聴きながら、寂しさを抱えながらも健気に明るく振る舞っていた小さな女の子の姿を想像した。ほんとうは寂しかった。ほんとうは不安だった。でも笑わないといけないと思っていた。何十年も昔の体験だ。でも、その時の記憶と価値観が、Aさんを縛り、孤独な苦しみに追い込んでいた。

次の面談では、Aさんの表情は穏やかになっていた。過去にそうせざるを得なかった自分がいた。でも今は、つらいときはつらい顔を見せてもいいのだと思えるようになっていた。

強いはずなのに流れる涙

清水先生との対話で人生が絶望から希望に変わったがん患者は、精神腫瘍科の存在を広く知ってもらいたいと切に願う。

しかし、治療を終えて退院した後、入院中にはなかった体の痛みに襲われた。日増しに強まる痛みはBさんに死を強く意識させ、愛する人々との別れをリアルに体感させた。家庭でも職場でも、リーダーとして強い父親・強い男だったはずなのに、声を上げて泣くようになり、不眠にも陥った。

「電車に乗っていても涙が流れてくるのです。先生、私どうしたらいいですか」「どうして泣いたらいけないのですか」 清水先生が問いかけると、Bさんは少し不思議そうな顔をした。「泣くと家族が自分の扱いに困る」「泣くと家族を守るヒーローでいられなくなる」と最初は戸惑っていたが、清水先生がBさんの息子に「お父さんが泣くと困りますか」と聞くと、Bさんの前で「困らない」ときっぱり否定した。「今でも親父は我が家のヒーローです」息子から父親に贈られた言葉に、Bさんは涙を流した。

その後も面談を重ね、Bさんは、抱えている不安を一つ一つ言葉にしていった。周囲に対して感じている申し訳なさや、体の痛みを薬で抑える抵抗感などを話した。清水先生は耳を傾けながら、Bさんがなぜそう思うのか、こころの整理を手助けした。Bさんのこころの動きに合わせ、迷ったらそこで一緒に立ち止まり、時に語り合い、裏方として支えながら、無理のないペースで伴走をした。混乱の渦に巻かれていたBさんは、いつしか自分の力で答えを導き出し、自然と前へ向かっていった。

自分のこころのままに生きてもいいのだ。泣いてもいい。死ぬのが怖いと思ってもいい。そう思えるようになった。今では、「生きていること自体が希望」と、家族に支えてもらう自分との出会いに喜びを感じながら毎日を送っている。

目指すは「その人に寄り添う黒子」

清水先生はこう話す。「私は、『がんとの正しい向き合い方』というものはないと思っています。悲しみや怒りという感情にも大切な意味があり、自らのこころのおもむくままに過ごした先に、ひとはどこかにたどり着くのではないか。傍らでお話を伺う立場だからかもしれませんが、そんな風に感じています」どこかにたどり着く手助けをするのが、清水先生の心構えだ。それは、患者が考えていることとまったく違う考えを提示しても、患者のこころには響かないためである。患者や家族が気付いていない、ほんとうの気持ちに気付く過程をサポートするイメージだ。

私が「清水先生のところに来ると、患者さんは人に言えなかった気持ちを打ち明けられ、楽になれていいですね」と言うと、意外な言葉が返ってきた。

「私も、自由になっていただきたいなと思います。私自身もすごく自己評価が低かった人間なので、むしろ感情移入してしまいます。もっと腹立てていいじゃないとか、なんでそこで我慢しちゃうの、とか」

精神腫瘍医であり続けるわけ

精神腫瘍医として歩み始めたころ。国際サイコオンコロジー元会長のKissane先生と。2004年撮影。

そのような風土の中、清水先生も自分が何をしたいかということはわきに置いて、周囲の期待にどうこたえるかということが心の中の大きな部分を占めていた。更に、小学校4年生のときに転校すると、新しい学校に馴染めず、いじめのターゲットとなった。いじめは中学卒業まで続き、死を意識するほどだった。

ありのままの自分を肯定することができず、無意識の自信のなさを抱えるようになり、「自分は何のために生きるのか」という悩みを持つようになった。精神科医になったのは、同じように生きづらさを感じている人の手助けになりながら、自分の問題についても理解していきたいという気持ちがあったからだ。

しかし、精神腫瘍医になった当初は、若い自分に何ができるのかと苦しんだ。それでも逃げ出さず、精神腫瘍医として診療を続けていくことができたのは、厳しい状況に置かれても懸命に生きる患者に尊敬の念を抱くようになったからだ。そして、多くの患者が示してきた生き方が、今では清水先生の人生の指針にもなっている。

がん患者が抱く「自分の人生は何なのか」という課題は、清水先生が長年抱えていた「自分は何のために生きるのか」という課題とリンクし、働き続ける原動力となっている。

がん患者とその家族の気持ち

「今以上に頑張ろうとしなくて大丈夫です」と優しい笑顔が患者をあたたかく包み込む。

大切な家族ががんに罹患したらどうしたらよいか。

がん患者は、「家族にも友人にも今まで通りに接してほしい」という願いを持っていることが多い。何かしてあげなくてはと思う必要はなく、何か役に立てることがあったら力になるからね、というメッセージを送ることが患者ご本人にはよいことが多いです」

家族は無力感や罪責感を抱きやすいが、清水先生は、診察に訪れた家族の話を聴いて、「この家族は何もやっていない」と思ったことは1度もないと言う。「すでにがんサバイバー・クラブのサイトを見ている時点で、ご家族としての気持ちは溢れているのでOKです(笑)。だから今以上に頑張ろうとされなくてもいいと思います」 と笑顔で語った。

大切な家族を喪失した悲しみで、診察に訪れる家族もいる。

グリーフケア(悲嘆にくれる人が再び立ち上がれるように寄り添い、支援すること)は最近では2つのことが大切だと言われている。

1つは、普通の生活をすること。大変ではあるが、家事や出勤をしたり、少し体を動かしたり、当たり前のことを自分のペースで少しずつできるようにしていくことが、新しい生活への適応として大切になってくる。もう1つは、きちんと悲しむこと。思い出すのはもちろんつらいが、無理に忘れようとしてしまうと、悲しみが置き去りになってしまう。

誰かにあたたかく聴いてもらいながら、泣きたかったら泣き、こころにぽっかり空いた穴を埋めていくことで、こころが回復へと向かいやすくなる。精神腫瘍科は、こうした悲しみや絶望からのこころの回復プロセスを、安全にケアする役目も担っている。過剰に自分を責めてしまっている家族のケアも、専門外来ならできることである。

がん患者とその家族のこころを支える精神腫瘍科。現在、日本サイコオンコロジー学会に登録されている精神腫瘍医は、全国でまだ約80名しかいない。学会は登録数100名を目指ざしているが、東北以北にはほとんど精神腫瘍医がいないなど、地域差があるのが現状だ。清水先生は、若手の育成にも力を注いでいる。

【参考文献】

稲垣 麻由美『人生でほんとうに大切なこと がん専門の精神科医・清水研と患者たちの対話』(KADOKAWA)

【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」

【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」 WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ

WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐

クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐 登壇者募集のお知らせ(募集締切:2/16)

登壇者募集のお知らせ(募集締切:2/16)