小児がんになる子どもは、毎年2500人。がん全体の1%にはるかに満たない。しかも、白血病をはじめ、リンパ腫、脳腫瘍など何種類にも分けられる。専門医は少ない。治療成績は上がってきたが、身長が伸びないなど、小児がんならではの後遺症もある。そんな中で、NPO法人「JCCG(日本小児がん研究グループ)」理事長の水谷修紀(しゅうき)・東京医科歯科大学名誉教授は、全国の小児がん専門医に結集を呼びかけて、新たな挑戦に力を注ぐ。診断、データ、がん細胞などを集約し、ネットを利用してバーチャルな専門病院のように機能させようというのだ。このシステムは、大人のがんにも応用が利きそうだ。

(文:中村智志)

えりちゃんからはじまった

今から43年前、1974(昭和49)年のこと。 水谷修紀先生は、東京大学医学部を卒業して、研修医となった。1948年、京都府福知山市生まれ。精神科医を目指していたが、「体のことを知りたい」と考えて、1年間、東大病院の小児科病棟に入った。 初めて受け持った患者が、えりちゃんだった。4歳ぐらいの女の子。とても利発だったが、ずっと入院していて、水谷先生が担当になって半年後に亡くなった。小児白血病であった。今でも顔が浮かぶ。 「えりちゃんに出会って、この領域に進もうと決めました。逃げてはいけない」 こうして若き水谷先生は、精神科医をやめて、小児白血病の医師への道を歩み始めた。 翌年、TBSドラマ「赤い疑惑」が大ヒットした。山口百恵が演じる17歳の白血病の少女を描いていた。白血病は不治の病。そんなイメージが強かった。2001年に出版され、後に映画化もされたベストセラー小説『世界の中心で愛を叫ぶ』も、白血病の物語である。医師がうつ状態になってしまう

水谷先生は、1年の研修医を終えた後、静岡県藤枝市の藤枝市立志太総合病院(現在の藤枝市立総合病院)に赴任。小児科全般を受け持ち、数年後に東大病院へ戻った。 再び小児白血病の専門医となるが、治療成績はなかなか上がらず、何人もの子どもを見送った。最初は治療が効いても、1年ぐらいで悪くなる。最後は感染症や敗血症、消化管出血などを伴って亡くなった。 子どもが夢に出てくることもあった。だが、元気な姿を見ていないので、夢の中でもおなかを痛がっていたりしていた。 懸命に治療しても、可愛い子どもたちが次々と旅立っていく。残された家族の悲しみも目の当たりにする。こうした日々が続くと、医師も追い詰められてくる。 「だんだんうつ状態になってしまうんです。PTSDのようなものでしょう。そんなとき、イギリスへ留学しました。逃げ出したのかもしれません。35歳でした」 留学にあたっては、イギリスの有名な研究者に手紙を出した。その先生の口添えで、白血病研究基金を運用する財団の支援を得られた。財団は、イギリス国民から集めた基金で、若い研究者に奨学金を出していた。水谷先生の生活費や研究費もここから出た。2年間の研究を終えて、帰国した。 「私は、イギリスの庶民に助けられて、留学できたのです。帰国してから、日本でも基金を作ろうと呼びかけました」 呼びかけは成功し、家族を白血病で亡くした篤志家の強力なサポートを得て、日本白血病研究基金がスタートした。水谷先生は今も運営委員長を務め、研究助成などを行う。NPO法人「白血病研究基金を育てる会」(会長=飯田真作・株式会社ベリタス社長)のもとに同志が続々集まっている。また、プロゴルファーの青木功さんも応援してくれる。 イギリスから帰国した水谷先生は、国立小児病院(現在の国立成育医療研究センター)でしばらく小児がんの基礎研究に携わった。2000年に東京医科歯科大学に移ってからは、臨床、研究、教育に力を注いだが、時代とともに治療成績もグッと上がっていった。同じ白血病でも大人とは治療法が違う

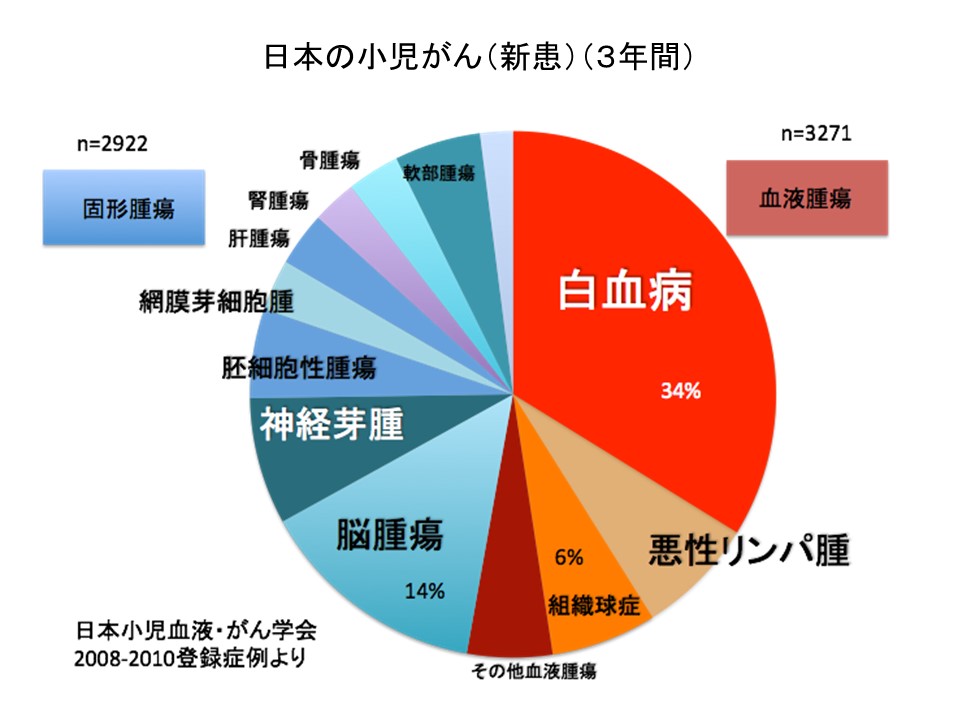

小児がんは、おおむね15歳以下の子どもがなるがんを指す。世間の認知度は低い。水谷先生も「子どもにがんがあるの?」と驚かれたことが何度もある。 小児がんになる子どもは、年間に2500人。がんになる人が100万人なので、少ない。「人口10万人あたり6人以下」という希少がんの定義にもあてはまる。小児がんで最も多いのは白血病で、これにリンパ腫なども含めた血液のがんが、全体の半分を占める。残り半分は、脳腫瘍など固形のがんだ。神経の幹細胞ががんになる神経芽腫のように、大人には発生しないがんもある。 治療成績は右肩上がりである。たとえば、急性リンパ性白血病は、1960年代前半には生存率20%だったのが、1990年代には70%に伸びている。現在の治癒率は80~90%ぐらいで、これを100%にするためには治りにくいタイプのものの詳しい姿を明らかにすることが必要とされている。 同じ白血病でも、成人とは治療方法が違うという。水谷先生はこう説明する。 「大人より体力がないのに、子どものほうが、薬を積極的に強く使います。不思議に思われるかもしれませんが、子どもは、骨髄にある造血幹細胞の回復が早いのです。幹細胞がへこたれないんですね。大人に同じ治療をすると、骨髄の回復が悪くて感染症や合併症で亡くなってしまうことも多い」 子どもには子ども向けの治療をしたほうが、よい結果を得られる。白血病に限らず、脳腫瘍やリンパ腫などでも同じだ。 大人のがんの場合は、がん種ごとに専門医が診る。しかし小児がんでは、小児科や小児外科の基本に習熟し、さらに小児がんの研鑚を積んだ小児がん専門医を軸にしながら、他の領域の専門医が関わる。たとえば脳腫瘍なら、手術は脳外科の先生に任せるが、全身管理が必要な抗がん剤治療は小児がんの専門医が行う、という具合だ。診療科の壁を越えた連携が、何よりも大切とされているのだ。 日本の小児がんの内訳(ここ3年の新患)。小児白血病が最も多い。(聖路加国際病院・真部淳医師提供)背が伸びない、学校に行けない

国立がん研究センターの「小児がん情報サービス」によると、小児がんは、1950年代には放射線治療が、1960年代には抗がん剤治療の効果がわかってきた。治癒率80%は、がんの中では好成績と言えるだろう。 だが、治癒率80%でも、残りの20%に入れば悲しい気持ちを味わう。数字の印象に惑わされず、子どもの命ががんに奪われない世の中を目指すべきだろう。 水谷先生はさらに、治癒率の中身も重視している。小児がんゆえの課題があるのだ。 「副作用で一番多いのは、成長障害。背が伸びないのです。ホルモンバランスが崩れるので、生理不順もみられます。治療で学校を長期欠席することもあります。勉強や友達関係が難しくなり、不登校になる。こういう社会的な課題もあるのです。就職、結婚なども大きな課題になるでしょう」 二次がんの問題もある。再発ではなく、全く違う部位でがんが出てくる。発症年齢はケースバイケースだという。抗がん剤はがん細胞のDNAを傷つけることで、がん細胞をやっつける。同時にそれは、正常細胞のDNAも傷つける。傷ついた正常細胞の一部が、何年か後にがんになるという見方が有力だ。 「子ども向けの積極的な治療は、治療効果が高い半面、二次がんになる確率も高めているのです。これからは、二次がんを起こさないでがん細胞を完全にやっつける治療法を探すこと、副作用をできるだけ減らしていくことが求められる。治癒率を上げることと同時に、治癒のクオリティーを高めていくことが大切なのです」 子どものがんには、大人のがんとは違う意味で、長期のフォローアップが必要になる。水谷先生は「がんが治癒しても、年に1度は定期検診に来てほしい」と言う。そのためには、一定の年齢に達したら、本人に告知することも求められる。真実を知らないと、なぜ毎年病院で経過観察を受けるのか疑問に思うからだ。 むろん、成長障害やホルモンバランスの異常の出方は、個人差がある。だからこそ、遺伝子診断や個別化医療は、小児がんにおいても重要度が高まっている。「心は1つ」のバーチャル病院で診断する

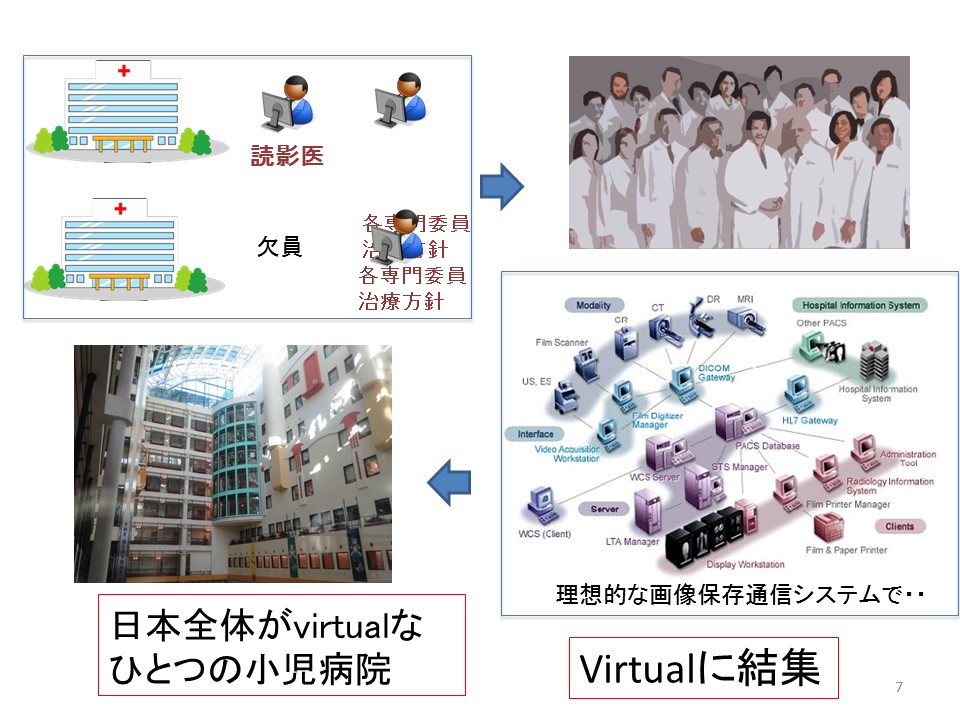

このように小児がんは、大人のがんとは何かと違う顔を見せる。それなのに、医療体制は、どちらかといえば、心もとない。 大人のがんの拠点病院は全国で400に上る。一方、小児がんの拠点病院は15しかない。拠点病院のない県も多く、今後はその充実が求められる。 医師間の連携も、長く不十分だった。細分化されたがん種や地域ごとには研究グループがあったものの、それらをまとめた共通の基盤がなかった。 だが、症例数が少なく、しかも多くの診療科にまたがるという小児がんの特徴を考えると、医師や医療機関の連携が必要なことは、誰にでもわかる。 白血病のグループは2003年に一本化された。固形がんも、徐々に集約されてきた。そして、準備期間を経て、2015年、「NPO法人JCCG(Japan Children’s Cancer Group)」(愛知県名古屋市)が誕生した。 現在、約170人の医師が正会員、約200病院が病院会員になっている。水谷先生が理事長に就任し、がんの分野別に治療研究委員会や専門委員会などがある。 JCCGが目指すのは、簡単に言えば、全国に散らばる専門家が、知恵やノウハウを共有することである。その結果、「バーチャルな1つの病院」として機能する姿が見えてくる。 ポイントは4つある。 1番目は、診断システムの中央化だ。がんの疑いが生じたら、がん組織の病理標本は1カ所に集め、インターネットを通じて、複数の小児がん病理の専門家に診てもらう仕組みが導入されつつある。また、がんの遺伝子診断などは、限定された数カ所の施設で統一の基準で行われる。 こうして、すべての小児がんを統一的に診断していくシステムである。現在、全国で20人ぐらいの小児がん病理医が登録して、診断にあたる。 CTやMRIの読影(読み取り)も同じだ。17~18人の専門家が診断に加わっている。微妙な診断は専門家が複数の目で診断するのだ。 2番目は、臨床研究体制の整備。これにはデータセンター機能の整備が必須だ。新薬開発と同時に、既存のどんな治療法が効果的で副作用が少ないかを時間をかけて調査する、長期フォローアップの体制を整備することが必要だという。 3番目は、細胞保存システムの整備だ。現在は、診断がついたがん細胞を、成育医療研究センターと、東大の医科学研究所にあるバイオバンクジャパンの2カ所に分けて保存している。永久保存だ。今のところ、約2000人分集まっている。 何年か経ってから、新しいがん細胞を取って比較すると、変化がわかる。新しい遺伝子異常を検証できて、がんの進行を遺伝子レベルで捉えられる。がんの性質がわかれば、治療に生かせる。それは、別の患者にも役立つはずだ。また、臨床データも取れるので、新薬開発などへも貢献できる。 「集まる細胞が増えていけば、将来、小児がんのビッグデータになっていきます。ゲノム医療の展開には必須です」 4番目は、ゲノム研究体制の整備だ。国立がん研究センターなどのがん専門機関や大学などと協力して、がんのタイプを遺伝子レベルで細かく調べていく。これで、難しいタイプのがんかどうかがわかる。あるいは、思いがけない新薬候補に出合えるかもしれない。 バーチャル病院のイメージ。専門医や専門家がバーチャルに結集すれば、大きな力を発揮できる。(国立成育医療研究センター・宮嵜治医師提供)このシステムを希少がんへ展開したい

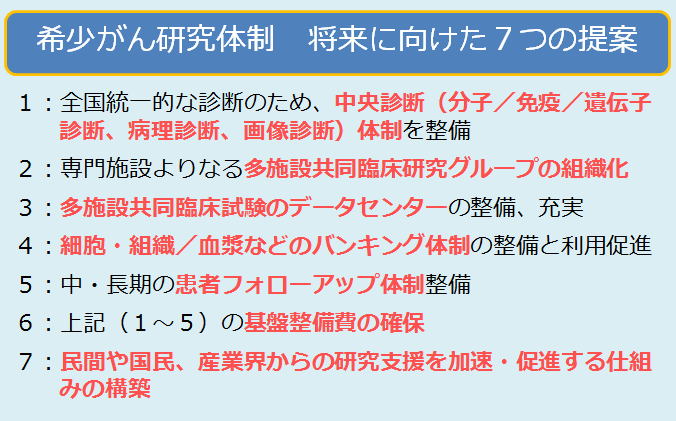

がん細胞や病理標本、CTなどの画像の情報をネットに上げて全国の専門医が診断する。がん細胞や病理標本を特定の機関に集める。データセンターなど共同で行う臨床研究体制を整備する。患者のフォローアップ体制を構築する。そんな仕組みを、オールジャパンで築き上げてゆく。 こうしたシステムは、小児がんにとどまらず、多くの希少がんの治療にも応用できる。症例や専門医が少ないという状況は共通しているからだ。そればかりか、遺伝子異常のタイプで細分化が進むほかのがんでも、応用が利くかもしれない。 むろん、システムの維持には費用がかかる。がん細胞の解析や長期保存、データセンターの運営、病理標本のやりとりなど実務業務、管理業務などをする人の人件費、画像や臨床データ保存などでのサーバーの利用料……。小児がんだけでも、整備するのに億単位の経費が必要だという。 活動費は現在、寄付に頼っている。また、各研究グループが、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)に研究費を申請し、かろうじて稼働させている。だが、十分というにはほど遠い。 「課題は基盤整備のコストです。土台の部分なので表面上は見えにくいのです。しかし、よい家を建てるには、土台が欠かせません」 と水谷先生は語った。 希少がん研究体制への7つの提案。小児がんの仕組みがモデルケースになることがよくわかる。(水谷修紀先生提供)「がんばった子がいた、かわいそうな子がいた」ではない支援を

加藤旭さんのCD。5歳から10歳までに作曲した

ピアノ作品27曲を収録している。ジャケットの

写真は座間の公園から友人と見上げた空。

2014年4月、旭さん撮影。(加藤希さん提供)

加藤旭さんのCD。5歳から10歳までに作曲した

ピアノ作品27曲を収録している。ジャケットの

写真は座間の公園から友人と見上げた空。

2014年4月、旭さん撮影。(加藤希さん提供) 2015年5月、通っていた栄光学園高校の

学園祭で。視力を失っていたが、同級生

はこれまでと変わらない接し方をして

くれた。「目が見えなくても車いすを

誰が押してくれているかはわかる」と

旭さん。(加藤希さん提供)

2015年5月、通っていた栄光学園高校の

学園祭で。視力を失っていたが、同級生

はこれまでと変わらない接し方をして

くれた。「目が見えなくても車いすを

誰が押してくれているかはわかる」と

旭さん。(加藤希さん提供)

第91回 年のはじめに、帯状疱疹になった話/木口マリの「がんのココロ」

第91回 年のはじめに、帯状疱疹になった話/木口マリの「がんのココロ」 【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」

【イベント開催レポート】共催イベント「Working Cancer Survivor’s Day 2025」 WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ

WEBサイトリニューアルに伴うお知らせ クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐

クリコの「今日をささえる」レシピ/第11回 牛の肉豆腐