6月3日、日本対がん協会の「がんサバイバー・クラブ」は、「ジャパン キャンサー サバイバーズ デイ 2018」(JCSD2018)を開きました。がん患者支援団体が本格的に集結する初めてのイベント。会場となった東京・築地の国立がん研究センターの新研究棟には、438人の方が参加されました。セミナールームを2つに分けて、片方を基調講演や出展した各団体の発表の場に、もう片方をブースが並ぶ場に。ブースでの情報交換も盛んで、活気に満ちた1日となりました。当日の様子を前編と後編に分けてレポートします。

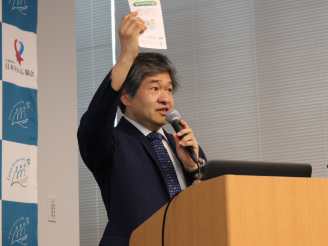

前編では、午前10時半に始まった国立がん研究センターの若尾文彦・がん対策情報センター長による基調講演「正しいがん情報の探し方 ~がん情報サービスを活用しましょう~」の採録をお届けします。

医療のキーワードを知ろう

①医療・用語に関する正しい知識

②論理的な考え方

③情報源に関する考え方

④統計学的な考え方

「①の医療・用語に関する正しい知識とは、キーワードを知ることです」

たとえば「標準治療」。ふつうの治療ではなく、安全性や有効性が確認されている最善の治療法を指す。逆に、「最新医療」は、それらが確認されていない実験的な治療だ。特に、健康保険が使えない自由診療で行われる免疫療法は要注意である。標準治療という言葉の意味を理解していれば、怪しい療法にだまされないだろう。

「学会で発表」はあまり信頼できない

情報に飛びつく前に、まず周囲に相談を

①掲載内容の選定方法が明示されているか?

②情報源が明記されているか?

③情報の掲載日が明記されているか(古くないか)?

④特定の治療法や商品を勧めていないか?

⑤スポンサーについて明示されているか?

⑥成功例の紹介など、良いことばかり書いていないか?

⑦断定的な表現や誇張された表現がないか?

「医学は進歩しているので、当初は正しかった情報が、古くなると間違った情報になることもあります。また、いかにも情報提供のサイトのように見えて、特定の治療法に誘導したり商品を売ろうとしたりするサイトも少なくありません。『多くの患者さんが快復した』と宣伝しているサイトもありますが、『多く』とは、どのぐらいなのでしょうか?」

若尾先生はそれから、正しい情報を精査して載せている、国立がん研究センターのがん情報サービスの利用法を解説した。説明を終えると、こう述べた。

「健康食品や代替医療で、がんへの効果が確認されたものはありません。有害なものや非常に値段が高いものもあります。得られた情報をもとに行動する前に、必ず主治医や周囲の意見を聞いてください。自分や家族だけで判断すると、信じたいという気持ちが強く、判断を誤ることがあるからです。全国のがん診療連携拠点病院や地域がん診療病院のがん相談支援センターでは、その病院にかかっていない人も相談できます」

がん治療において、情報収集は欠かせない。しかし、情報は、諸刃の剣でもある。情報を武器にするためのヒントに満ちた講演に、参加者たちは熱心に聴き入っていた。

長期休みの不安をどう解消する?

長期休みの不安をどう解消する? 第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」

第90回 体力に自信なし……でもキャンプに行きたい!/木口マリの「がんのココロ」 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第26回 日々のとらえ方⑤~「立ち止まる」 村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」

村本 高史の「がんを越え、”働く”を見つめる」第25回 言葉を考える⑦~「当事者」